防水層の膨れや剥がれはなぜ起こる?原因と対策を解説

2025/09/22

屋上やベランダ、バルコニーなどの防水層に「膨れ」や「剥がれ」といった異常を見つけた経験はありませんか?こうした症状は、雨漏りや建物内部の腐食へ直結する重大なサインです。

本記事では、防水層の膨れや剥がれがなぜ起こるのか、主な原因や見分け方、早期対処と予防策まで、専門業者の視点でわかりやすく解説します。将来の大規模修繕や資産価値の低下を防ぐため、正しい知識を身につけましょう。

防水層の役割とは

日本の住宅やビルは、梅雨や台風、真夏の直射日光など、過酷な自然環境に日々さらされています。こうした気象条件から建物を守るうえで、実は一番の「最前線」にあるのが防水層です。防水層は、屋上やベランダ、外壁、バルコニーといった“水が溜まりやすい場所”や“外部にむき出しの場所”に設けられています。

防水層が正しく機能していれば、雨水や湿気は表面で完全に遮断され、コンクリートや木部、鉄骨といった建物の構造体に水分がしみ込むことはありません。逆に、防水層に異常が起こると、その下にある構造材が一気に傷み始め、カビや腐食、鉄部のサビ、内装材の劣化など、連鎖的な被害が拡大します。建物の寿命や資産価値を左右する大切な役割を担っているのです。

主な防水工法と特長

ウレタン防水

液体状のウレタン樹脂を塗り重ねることで、隙間のない一体型の防水層を現場で形成します。特に複雑な形状や凹凸、出隅・入隅にも柔軟に対応できるのが特徴です。仕上がりは弾力性があり、建物のわずかな動きにも追従します。

戸建てのベランダや屋上だけでなく、マンションの廊下や階段でも多用されており、コストバランスの良さからも選ばれています。

FRP防水

ガラス繊維のマットと樹脂を組み合わせ、非常に高い強度と防水性を持たせる工法です。施工後は硬質な仕上がりになり、傷や摩耗にも強いのが魅力です。特に戸建てのベランダやバルコニーなど、小面積の歩行頻度が高い場所で高いパフォーマンスを発揮します。

施工後すぐに歩行できる点や、デザイン性を高めたトップコートを選べる点もメリットです。

シート防水

塩ビやゴム製の防水シートを、広い屋上や平らな床面に貼り付けて防水層をつくる工法です。均一な厚み・品質が確保できること、比較的工期が短いことなどが強みです。

大型のマンション屋上やビル、商業施設などに多く採用されています。近年は耐候性・耐久性に優れた高機能なシートも登場しています。

アスファルト防水

アスファルトを熱で溶かし、層状に積み重ねていく伝統的な工法です。圧倒的な耐久力と防水力があり、中高層ビルや大規模マンションの屋上で今も主流です。

長期的なコストパフォーマンスの面で優れていますが、工事時には臭気が発生するため、近隣への配慮や安全管理も重要になります。

膨れ・剥がれは何を意味するのか

防水層の「膨れ」とは

防水層の膨れは、表面が部分的に盛り上がり、触ると“ブヨブヨ”や“プクプク”とした感触を覚える現象です。これは防水層の下に空気や水蒸気、あるいは水分が入り込み、気圧や温度変化で膨張することで発生します。一見軽微に見えても、膨れ部分にはすでに密着力の低下が起きており、将来的に大きな剥がれや水の侵入口になる危険性があります。

防水層の「剥がれ」とは

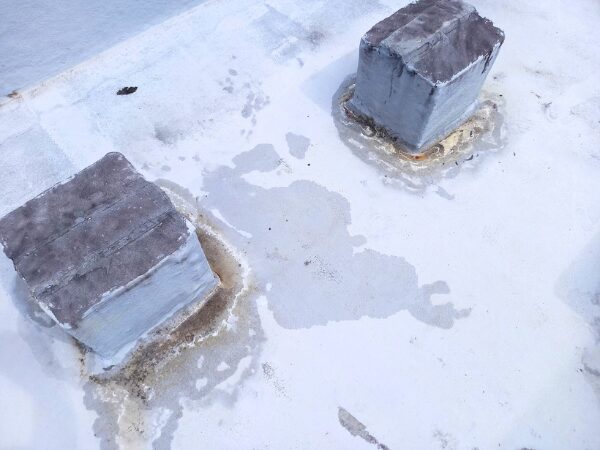

剥がれは、防水層が下地コンクリートや前回の防水層から浮き上がり、端部や継ぎ目でめくれたり、部分的に層がはがれたりする症状です。特に端部や立ち上がり、ドレンまわり、施工の重ね部などで多く見られます。剥がれがある部分からは水が直接侵入しやすく、下地の腐食や建物内部への雨漏りリスクが一気に高まります。

放置が招くリスク

膨れや剥がれは、いずれも防水層の“異常サイン”であり、見つけたら決して放置せず、専門業者に診断・補修を依頼することが不可欠です。表面的にはまだ水が漏れていないように見えても、実際には内部の腐食やカビがじわじわと進行しているケースも少なくありません。

異常を早めに発見し、適切なメンテナンスを行うことで、建物全体の寿命を延ばし、将来的な大規模修繕や資産価値の低下を防ぐことができます。

防水層の膨れ・剥がれが起こる主な原因

経年劣化・自然要因

紫外線や風雨、気温差などの影響で防水材が徐々に劣化し、膨れや剥がれが生じやすくなります。特に南面や屋上など直射日光が強い場所は要注意です。

下地(躯体)の問題

下地コンクリートやモルタルの水分量が多かったり、ひび割れ・不陸(デコボコ)・汚れを十分に補修せず施工すると、防水層がしっかり接着せず、膨れや剥がれの原因となります。

施工不良・材料選定ミス

・下地乾燥不足や清掃不良

・プライマーの塗布ムラ

・材料の混合比率や塗布量の不足

・不適切な工法や材料選定

など、経験不足の業者による手抜きや工程省略がトラブルにつながることが多いです。

水分や空気の巻き込み

施工中の急な雨や湿気、下地内部に残った水分・空気が抜けきらず、その後膨張して防水層を押し上げ、膨れや剥がれを引き起こします。

メンテナンス不足・点検怠り

ゴミや落ち葉の堆積、排水口の詰まりを放置すると、水分が滞留し局所的な劣化・膨れを招きます。定期的な点検・清掃を怠るとリスクが高まります。

外部要因・人為的要因

重い植木鉢・家具の直置き、設備搬入時の衝撃、鳥害や植物の根なども物理的な損傷や隙間発生の原因です。

症状ごとに見る「膨れ」「剥がれ」の見分け方とリスク

見た目・触感で分かる異常のサイン

防水層の異常は、意外にも日常の目視やちょっとした触感で気付けることが多いものです。たとえば膨れの場合、防水層の表面が部分的にぷっくりと盛り上がり、触るとブヨブヨとした弾力を感じるのが特徴です。押してみると、まるで気泡が中に閉じ込められているかのような感触があり、大きな気泡状のふくらみになることも珍しくありません。

一方、剥がれの場合は、端部や継ぎ目、立ち上がりなどの箇所で層がめくれ上がり、指で軽くつまむと簡単にペリッとめくれてしまうことがあります。症状が進むと下地コンクリートや木材が露出し、防水層がまったく機能していない危険な状態になることも。こうしたサインを見つけたら、決して見過ごさず、できるだけ早く専門業者に相談することが肝心です。

よく起こる発生場所とその理由

膨れや剥がれは、建物の中でも特に「水が集まりやすい場所」「構造的な動きや衝撃が加わる場所」で起きやすい傾向があります。たとえばベランダやバルコニーの床面、屋上の排水口周辺や立ち上がり部分、また手すりや笠木の付け根、ドレンまわりなどが代表的な発生箇所です。これらの部位は、雨水が集中しやすかったり、外気温の影響を受けて膨張・収縮を繰り返すため、防水層にも常にストレスがかかっています。さらに施工時の下地処理やシーリングの不備、長年の経年劣化も要因となり、膨れや剥がれが表面化してきます。

放置することで広がる深刻なリスク

膨れや剥がれを放置してしまうと、見た目の悪さだけでは済みません。膨れ部分が破裂したり、剥がれ箇所から雨水が簡単に浸入することで、すぐに雨漏りが発生しやすくなります。さらに下地や構造材まで水が回れば、腐食やカビ、ひどい場合はシロアリの発生、壁内の断熱材の劣化など健康被害にもつながるケースが少なくありません。最悪の場合、室内の内装や家具・家電まで損傷し、大規模な修繕やリフォームが必要になってしまいます。小さなサインでも軽視せず、「早期発見・早期対応」が建物を長持ちさせる最大のポイントです。

膨れや剥がれが発生した場合の正しい対処法

応急処置とDIYの限界

膨れや剥がれを発見した際、まず気を付けたいのは「DIYでどこまで対応できるか」という判断です。小規模な膨れや端部のごく軽微な剥がれであれば、膨れ部分にカッターで小さな穴を開けて水分や空気を抜き、防水補修材で仮埋めする応急対応も可能です。しかし、これはあくまで一時的な処置に過ぎません。見た目上治ったように見えても、根本的な下地の劣化や内部の水分までは解決できないため、必ず早い段階で専門業者による調査と本格補修を検討するべきです。

もし膨れや剥がれが広範囲に及び、すでに下地が露出していたり、雨漏りが発生している場合は、自己判断での補修は危険です。逆に被害を広げたり、防水保証が受けられなくなるリスクもあります。迷った時点でプロに相談するのが賢明です。

専門業者による診断・補修の重要性

膨れや剥がれが見られた場合、信頼できる防水専門業者に診断を依頼しましょう。プロは赤外線カメラや打診棒といった専用機器を使い、表面だけでなく目に見えない下地の劣化や、隠れた水分の有無まで詳しく調査します。

診断結果をもとに、症状や劣化の範囲に応じて最適な補修方法、たとえば部分的な補修で済むケース、逆に全面改修や再防水が必要なケースなど、予算や今後のメンテナンスも踏まえて最適なプランを提案してくれます。

部分補修と全面改修の判断ポイント

部分補修が適用できるのは、膨れや剥がれがごく局所的であり、下地自体がまだ健全な場合に限られます。部分的に補修材を充填し、トップコートを塗り直すなどで防水機能を回復できるため、費用負担も最小限に抑えられます。

一方、膨れや剥がれが全体に及んでいたり、下地の劣化や雨漏り・腐食が進行している場合は、全面的な再防水工事が必要となるケースが多いです。専門家の診断を受け、適切な対応を選びましょう。

膨れ・剥がれを防ぐための予防策

定期点検とメンテナンスの重要性

膨れや剥がれといった防水層のトラブルを未然に防ぐには、なによりも「早期発見・早期対応」がカギとなります。日頃から屋上やベランダの表面をじっくり観察し、年に一度はセルフチェックを習慣化しましょう。たとえば春や秋など、気候の落ち着いたタイミングで、床面に浮きや色ムラ、膨れ、めくれといった症状がないか丁寧に見てください。気になる箇所を見つけた場合は、スマートフォンなどで写真を記録し、経過を観察しておくと、将来の業者相談時にも役立ちます。

さらに、5年に一度程度はプロの専門業者による点検・診断を受けるのが理想的です。プロは赤外線カメラや打診棒など専門的な機材を使い、見た目では分からない隠れた劣化や雨水の侵入リスクまでしっかり調べてくれます。点検を定期的に実施することで、軽微な異常のうちに対策でき、大規模な修繕を回避することができます。

正しい清掃・排水管理の徹底

屋上やベランダでは、落ち葉や砂埃、ペットの毛や小さなゴミがたまりやすく、これらが排水口やドレンに詰まることで水たまりや浸水を引き起こします。

水が滞留すれば、局所的に防水層へ余計な負荷がかかり、膨れや剥がれの原因になるため、定期的な清掃は必須です。

特に秋の落ち葉シーズンや台風・大雨のあとは、念入りに排水口やドレンまわりをチェックしましょう。普段からこまめな掃除を心がけるだけで、劣化の進行を大きく遅らせることができます。

適切な使い方・生活習慣の工夫

ベランダや屋上の使い方にもひと工夫が必要です。たとえば植木鉢や重い家具などを直接防水層の上に長期間置くと、その下が湿気を逃しづらくなり、防水層の膨れや局所的な剥がれを誘発することがあります。なるべく専用の脚付き台や床面の保護マットを活用し、定期的に物の配置を動かすことで、一部にだけ負担が集中しないようにしましょう。

また、金属製品や鋭利な物を移動させるときは、床面を傷つけないよう注意し、引きずらずに持ち上げて移動することが大切です。これらの生活習慣の工夫が、結果として防水層の寿命を長く保つ秘訣となります。

プロによる計画的な再施工・リフレッシュ

どんなに丁寧に使っていても、防水層の寿命には限界があります。多くの防水材は10~15年程度で性能が低下し、膨れや剥がれといったトラブルが発生しやすくなります。そのため、定期点検の結果や年数を目安に、耐用年数が近づいた段階でプロによる再防水工事を検討しましょう。計画的に再施工を実施すれば、トラブルを未然に防ぎ、建物の資産価値を長く維持することができます。

まとめ

防水層の膨れや剥がれは、建物の寿命と直結する重大なトラブルサインです。セルフチェックと定期的な専門診断を怠らず、異常を見つけたら早めにプロに相談することで、大切な住まいを長く快適に守ることができます。

「どこに相談すれば良いか分からない」という方は、全国の優良防水工事業者を無料で紹介できる【水防人】の活用もおすすめです。後悔しないための第一歩を、今日から始めましょう。