防水工事後に雨が降ったらどうなる?工事中の天候リスクと対処法

2025/11/06

防水工事を検討している方の多くが、「工事中や直後に雨が降ったら大丈夫なのか」「雨天リスクへの対応はどうなっているのか」といった不安を感じているのではないでしょうか。

とくに屋上やベランダ、外壁の防水工事は“乾燥”や“天候”が重要な工程となるため、工事の成否を分ける大きなポイントです。

この記事では、防水工事と天候リスクの関係、雨が降った場合の正しい対処法、トラブル時の相談先、工事計画時のチェックポイント、信頼できる業者選びのコツまで、分かりやすく丁寧に解説します。

防水工事を後悔なく成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

防水工事と天候

防水工事の基本工程と「乾燥」の重要性

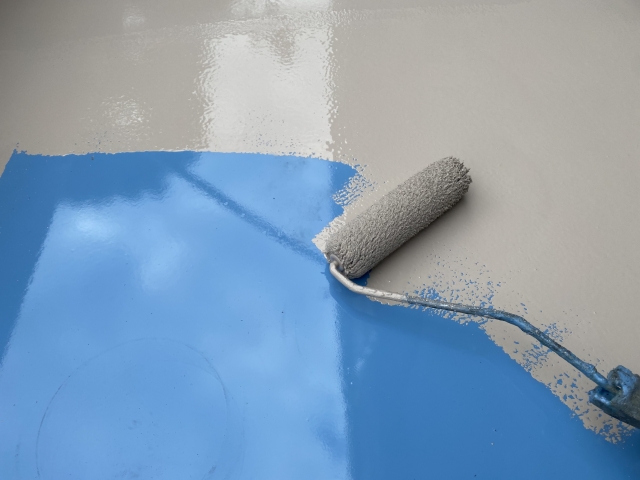

防水工事は、下地補修・清掃から始まり、防水材(塗膜・シート・アスファルトなど)を屋上やベランダに塗布または貼り付け、一定時間しっかり乾燥させて仕上げていきます。

この「乾燥時間」が不足していると、防水層の密着不良や膨れ・剥がれ、耐久性低下の原因となります。

ウレタン塗膜防水やFRP防水では、表面が乾いていても中は完全に硬化していないことが多く、表面乾燥と完全乾燥はまったく異なります。

とくに湿度が高い日や雨天時は乾燥が遅れ、工事品質に大きく影響するのです。

工事中・工事直後の雨が及ぼす影響

防水工事の最中や直後に雨が降ると、塗膜防水なら「膨れ・剥がれ・白化」、シート防水なら「浮き・シワ・めくれ」などが発生するリスクがあります。

また、下地や既存防水層に水分が残ったまま新たな層を施工すると、数年後に内部で“蒸れ”や“水分移動”が起こり、雨漏り再発・早期劣化につながる恐れも。

工事直後は表面が乾いているように見えても、内部では硬化が進行中ということも多いため、特に注意が必要です。

工事中に雨が降ったときのリスクと具体的な影響

工事直後に雨が降った場合の主なトラブル

塗膜防水の場合、硬化前の塗膜に雨が当たると表面が“白く曇る”“ムラになる”“気泡や膨れができる”ことがあります。

シート防水やアスファルト防水では、施工したばかりの部分がずれて密着不良やシワ・剥がれの原因になる場合があります。

さらに、雨水が下地に入り込むと、後から膨れや剥がれ、カビ・臭気など二次被害を引き起こすこともあるのです。

乾燥前の「雨」はなぜ危険?

「表面が乾いていれば大丈夫」と思われがちですが、防水材は内部まで十分に硬化しなければ本来の性能を発揮できません。

ウレタン防水やFRP防水は、一般的に“指触乾燥”から“歩行可能”になるまで最低3〜6時間、完全硬化まで24時間以上を要します。

雨が降るタイミングが悪いと、密着力の低下や耐久性不足が生じ、保証対象外になることもあります。

どのくらいで乾燥する?

塗膜防水は通常、気温20℃・湿度60%前後なら指触乾燥で数時間、完全乾燥まで24時間〜数日。

シート防水やアスファルト防水も、下地の乾燥・密着確認のために半日〜1日程度の養生期間が設けられます。

真夏や梅雨・台風シーズン、冬場の低温時は、乾燥・硬化時間が大幅に延びるのでスケジュールに注意が必要です。

天候トラブルが起きた場合の正しい対処法

工事中断や再施工が必要なケース

防水工事は、基本的に雨が降る可能性がある日は実施しません。しかし、急な天候の変化によって作業中に雨が降り出すこともあります。その場合は、速やかに作業を中止し、ブルーシートなどで未施工部分や資材を養生します。

塗膜防水の場合、乾燥不足や雨による仕上がり不良が起こるリスクが高まります。こうした場合は、乾燥を待ってから再塗装や部分補修が必要です。どの範囲までが再施工ややり直しの対象になるのかは、契約書や保証内容によって異なるため、契約時に「天候不良時の対応」や「再施工条件」などが明記されているか必ず確認しましょう。

雨の後に見られる異常サイン

工事後に雨が降った場合、防水層に膨れや剥がれ、ムラ、白化、水たまりなどが発生することがあります。また、表面だけでなく下地に水分が残ると、数ヶ月〜数年後に膨れや剥がれ、雨漏りとして症状が出ることもあります。

少しでも異常や不具合を感じたら、早めに業者へ連絡しましょう。現地での確認や写真記録、必要な補修や再施工を依頼してください。放置すると本来の耐久年数より早く劣化が進み、将来的に大規模な修繕が必要になるリスクもあります。

工事が延期・中断になる場合の注意点

天候不良により工事が延期や中断になる場合は、スケジュールや工程を業者としっかり再調整しましょう。追加費用の有無や、保証期間がどうなるかも確認しておくことが大切です。契約時の説明や見積もりに「天候による中断や延期」「追加費用の発生条件」が明記されているかも見ておくと安心です。

経験豊富な業者であれば、天候リスクを考慮した柔軟な対応や、こまめな進捗連絡、再施工や延期時の丁寧な説明を行います。説明が不十分だったり、疑問が残る場合は、必ず納得できるまで質問しましょう。

工事中や工事後のトラブル防止のためにも、不安や疑問は早めに相談することが大切です。業者選びや事前相談で困ったときは、【水防人】の無料紹介・相談サービスもご活用ください。

失敗しないための「工事時期と天候選び」

ベストシーズンと天気予報の活用

防水工事を成功させるためには、施工時期の選び方が大きく影響します。

一般的に、気温や湿度が安定している春や秋が最も適したシーズンです。

この時期は気温が適度に高く、空気も乾燥しすぎず湿りすぎないため、防水材の乾燥や硬化が順調に進みやすいのです。

一方で、梅雨や台風シーズン、冬の低温期はリスクが高まります。

梅雨時期や台風の多い季節は、雨天で作業が中断しやすくなり、予定通りに工事が進まないだけでなく、乾燥が不十分なまま次の工程に進むことで仕上がり不良やトラブルが発生するリスクも高まります。

また、真冬は気温の低下によって塗膜の乾燥が遅くなり、耐久性や防水性が落ちる可能性があるのです。

そのため、工事前には1週間ほど前から天気予報をこまめにチェックし、直前にも再確認をしておくと安心です。

業者と一緒に「着工予定日」「天候による延期の判断基準」などをしっかり話し合っておきましょう。

急な雨対策|現場での養生・工夫

天候が不安定な時期にやむを得ず工事を行う場合や、予想外の雨が降ってきた場合でも、信頼できる業者は素早い対応が可能です。

具体的には、ブルーシートや防水用の仮設テントなどで施工箇所や資材をしっかり養生し、未施工部分への雨水侵入を防ぎます。

また、作業スケジュールを立てる際も「塗装や塗布の工程は晴れた日に集中」「材料搬入や養生は雨が降りにくい時間帯を狙う」といった工夫が行われます。

近年は、雨雲レーダーや気象庁のリアルタイム情報を活用して細かく作業計画を調整することも一般的です。

業者選びの際は、これまでの「雨天時の対応事例」や「養生体制の実績」を確認することも、トラブル回避の大きなポイントになります。

工事後に後悔しないためにも、天候への対応力が高い業者を選ぶよう心がけましょう。

業者選びで絶対に確認したい「天候リスク対応力」

見積もり・契約時のチェックポイント

見積もりや契約時には、「雨天時の対応」や「再施工が必要になった場合の条件」が、きちんと書面で説明されているか必ず確認しましょう。

たとえば「乾燥不良や仕上がり不良があれば、追加費用なしでやり直す」と明記されているか、「天候による延期や中断の場合、追加料金は発生するのか」といった点まで細かくチェックしておくことが、後悔しないためのコツです。

保証内容や工事の範囲、やり直し工事の扱いなど、不明点は契約前に納得できるまで質問しておくことが大切です。

施工実績・口コミ・アフターサービス

業者の選定にあたっては、これまでの施工実績や、実際に工事を依頼した方の口コミ、アフターサービス体制なども必ず確認しましょう。

「工事中に雨が降ったとき、どのように対応してもらえたか」「工事後の不具合時に誠実なアフターサービスが受けられたか」など、具体的な対応例を聞いてみると、その業者の“本当の対応力”が見えてきます。

また、契約後も疑問点や困りごとが出たときに、すぐに相談できる連絡窓口や担当者がいるかどうかも重要なチェックポイントです。

困ったときは【水防人】に相談

「業者選びで迷っている」「見積もり内容の比較が難しい」「天候リスクの対応力がわからない」といった場合は、【水防人】の無料相談・業者紹介サービスを活用してください。

防水工事の専門スタッフが、あなたの地域やご要望に合わせて、信頼できる優良業者をご紹介します。

工事後のセカンドオピニオンや、アフターサポートのご相談も随時受け付けていますので、安心してお任せいただけます。

まとめ

防水工事は、天候リスクと常に向き合う必要がある繊細な工事です。

乾燥不足による仕上がり不良や、工事中に突然の雨が降るリスク、工事後の膨れや剥がれといった不具合も、すべて「天候に応じた正しい対応」と「信頼できる業者選び」があれば、未然に防ぐことができるのです。

不安や疑問をそのままにせず、事前の相談や契約書の確認、そして天候トラブル時のアフターフォロー体制までしっかりチェックしましょう。

もし迷ったり、分からないことがあれば、【水防人】の無料相談サービスもご活用ください。

全国の実績豊富な優良業者と共に、あなたの大切な住まいの防水を、長く安心して守っていきましょう。